『V>15 スティッキー』もまさに

そのHタッチの部類に入ります

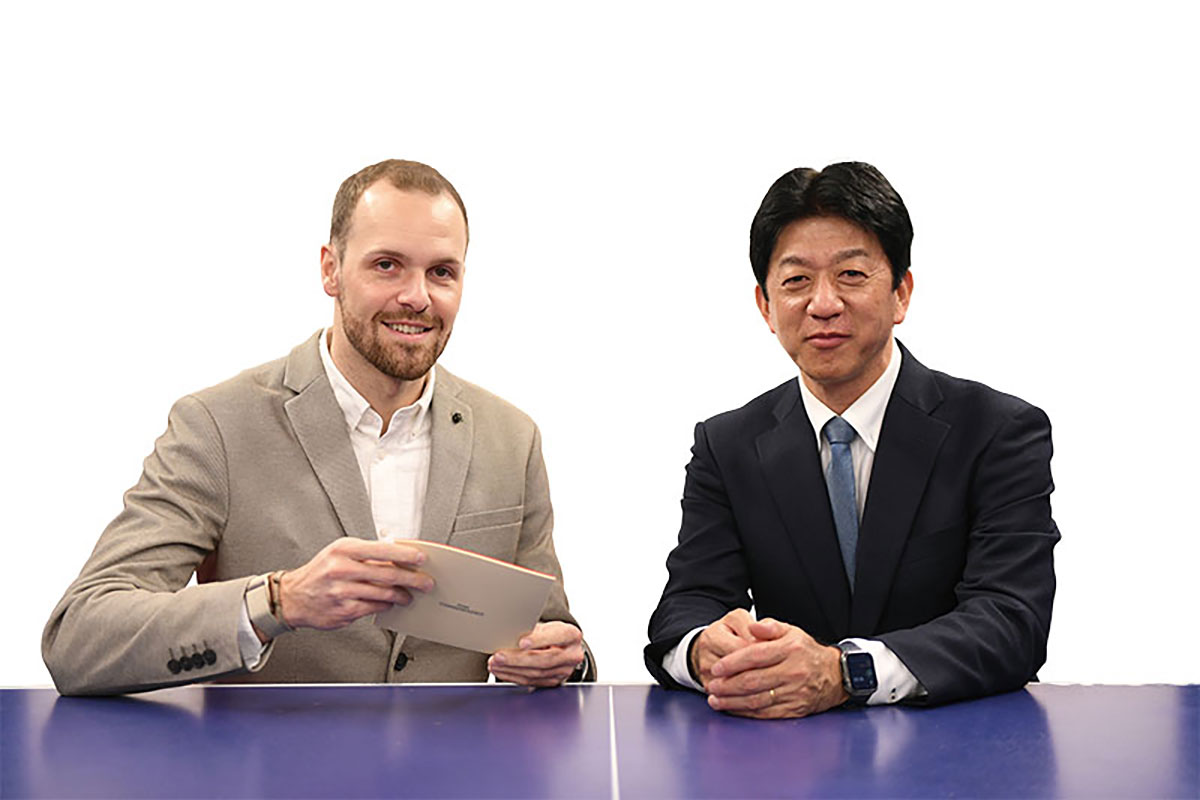

世界最大のラバーサプライヤー、ドイツのESN。

昨年8月の世界イベントでは男子ベスト4のうち、3人がESN製のラバーを使用していた。

ESN商品戦略部長のフォーケル氏がVICTAS松下浩二社長と対談。

ラバーに懸ける熱い想いを語り合った。

◇◇◇

●ーまずは『V>15 スティッキー』の開発経緯についてお伺いします。

パトリック・フォーケル(以下PF) 数年前、VICTASと今後の新しいラバーのアイデアやトレンドについて話をしていた時、すでにトップ選手の間でシートに粘着性があるラバーが多く使われ始めているという傾向が出てきていたので、「一緒に開発をしませんか」と提案しました。その当時、日本のトップ選手やデューダ選手(ドイツ)も興味を持っていました。

『V>15 スティッキー』を開発している中で感じていたことは、「Cタッチ」(中国ラバーに近い感触)と「Hタッチ」(中国的なラバーとテンションの中間、ハイブリッドタイプ)というカテゴリーは、当時まだ比較的新しい技術でした。特に市販品として確立されていないフィールドでもあったため、まずは選手と話を進める中で、今までテンションラバーを使っていた選手がいきなり『キョウヒョウ』のような中国系のラバーを使うと、差が大きすぎて順応するのに時間がかかり、苦労する面が多かった。

ESNとして、選手にとって両方の良いところを取ったようなハイブリッド系のラバーを作れれば、移行がスムーズにでき、新たにプレーの幅が広がると考え、開発を進めていきました。その結果、現在Hタッチの部類のラバーが充実してきて、『V>15 スティッキー』もまさにそのHタッチの部類に入ります。

HタッチとCタッチの境界線は必ずしも明確ではなく、『V>15 スティッキー』は硬度が52・5度で、スポンジ硬度では硬い部類になりますが、打球感は柔らかく感じます。

●ーCタッチは、スポンジ硬度、例えば55度以上で、トップシートは少し微粘着を持つという感じですか?

PF 粘着性が強くなればなるほど、硬度が硬くなればなるほど、よりCタッチのほうに寄っていく感じですね。

●ー発売までにかなり時間がかかりましたね。

松下浩二(以下松下) 最初は、優先順位が『V>20』や『V>22』で、その後に『V>15 スティッキー』を出そうという戦略でした。

●ー開発段階で、VICTASはESNにどのようなことを求めましたか?

松下 VICTASは、トップ選手からフィードバックを得るというパターンが多いので、その意見をまとめてESNに依頼し、日本のトップ選手やデューダ選手が使えるラバーを作ってほしいとお願いしました。『V>15 スティッキー』でスポンジが硬めのトップ志向のものを出し、その次に一般ユーザー向けのソフトを出しました。『V>15 スティッキー』は硬めなので、『V>15 スティッキー ソフト』のほうが一般の方は使いやすい。

PF 当時の開発の経緯を思い返すと、印象に残っている点が2つあります。ひとつは粘着性。微粘着と言っても、その粘着性は具体的に数値化できるものではないので、ユーザー一人ひとりの感覚で粘着性の強弱を判断します。最終的にユーザーに納得してもらえる粘着力が『V>15 スティッキー』に搭載されていることがひとつの大きな焦点でした。

トップ選手志向のラバーの開発からスタートしたこともあり、硬めのスポンジ硬度のラバーは、どちらかというと重くなる傾向がありました。それで、一般ユーザーに使ってもらうことを念頭に置いて開発する中で、重量がどれくらいユーザーにとって重要なポイントになるのか、最終的に市販化に至るまでVICTASと一番長い時間をかけて議論したところです。実際に『V>15 スティッキー』の市販品の仕様が決定するまで、選手にいろいろなサンプルを試してもらったが、実際にデューダ選手がヨーロッパ選手権で準優勝した時も、その最終的な仕様のラバーでした。

ESNのような良いラバー工場と組んでいることを

宣伝したい。そのほうが信用も得られます

●ーそもそも、なぜ松下さんはESNとの協業を選んだのでしょうか?

松下 2010年に社長になり、「バタフライに勝ちたい」「日本一の卓球メーカーになりたい」と思っていました。社長に就任してから、日本のラバー工場にあいさつに行き工場を見たり、ESNも訪問して工場を見てニクラス(ESN創業者)さんとも話をしました。ESNの規模は大きく、会社を立ち上げてから短い期間で良いラバーを開発していたし、ニクラスさんの情熱を感じ、「手を組むならESN」だと思いました。

●ー「結局、ドイツラバーはみんな似ているでしょ」と、固定観念を持っている人がいます。

松下 同じところで作っていますが、レシピは全く違うし、その開発のコンセプトも全く異なります。たとえば「カレーライス」も同じ店でも、辛いのもあれば、甘いのもあるし、全く違う。

PF ラバーを開発していく上で、やはりいろいろな要素が重要になってきます。トップシートの配合、スポンジの配合、シートの粒形状、それぞれのカテゴリーの中でもいろいろと小さい要素に枝分かれしていく中で、組み合わせは無限にできます。今もESNはその組み合わせのバリエーションを増やしていこうと、日々開発を進めています。

卓球メーカーとひとつのラバーの開発をしていく中で、パッションやコンセプトについてもそれこそ十人十色なので、いくら同じ場所で作っているからとはいえ、同じラバーになる可能性はほぼゼロに等しい。どのメーカーも、思っていることや作りたいものは全く違う。メーカーのテイスト(特長)をしっかりと出して、「唯一無二の商品を作る」ということをモットーにしています。

●ー卓球メーカーはプロモーションにおいてESNの名前を隠そうとします。今回なぜVICTASはOKしたのでしょうか?

松下 逆に、なぜ隠したがるのか理解できない。会社はその限られた資源の中で発展していかなければならない。お金があったとしても、卓球のラバーを1から開発、立ち上げるのはとても大変で研究費もかかります。

今の時代、自社工場を持たないファブレス(製造設備を持たずに設計や販売に特化し、製造を外部に委託するビジネスモデル)の企業が非常に増えている。ある意味、ESNのような良い会社と手を組むほうが時間も短縮できて、費用もかからない。そういう時代だから、隠す必要はない。逆にぼくからしてみれば、良いラバー工場と組んでいることを宣伝したい。そのほうが信用も得られます。

2010年に訪問した時、「ESNのラバーは10年で世界に君臨する」と思っていた。この会社は2020年には世界のトップ選手が使えるようなラバーを供給する会社になると感じた。なぜなら、パッションがあり、ラバーを研究する人、開発と製造の人数が多いからです。 <続く>